|

KEQ-1000 |

|

高音質MC専用イコライザアンプKEQ-100055,000円オペアンプとFETのいいとこ取りをした、高音質MCイコライザアンプです。低域・高域とも フラットに伸びきった、ワイドレンジな特性を持っています。また、非常に美しい音質で、 低域はたっぷりとした量感とともに押し出し感も十分あり、高域は切れ味の鋭さが光ります。 作る-comレコードプレーヤKAR-1000に合わせたサイズですが、汎用のものは、 KEQ-1010(開発予定)です。 とにかくアナログレコードの音のよさを再認識させてくれる、高音質EQアンプです。

|

|

|

|

|

|

製作記事

| コンセプト | システム構成 | EQアンプ | 電源回路 | ケース | 基板 | 製作 | 試聴 |

コンセプト |

ページトップへ |

しかし、現在使用しているプリアンプは、28年も前の部品で組まれたものであり、オペアンプは TL072(今でも現役ですが)、抵抗もカーボン抵抗をふんだんに使っています。

そこで、現代のオーディオ用の部品を使い、イコライザーアンプとして独立させることにしました。 当然音質重視、機能はシンプルに構成します。また、作る-comオリジナルのアナログレコードプレーヤ KAR-1000とピッタリのサイズとします。一般的なケースに収めるのはKQE-2000もしくはKEQ-1010として 別途開発します。

そうは言っても時代はデジタルです。そこで、後でADコンバータ回路を追加し、SP/DIF出力が できるようにしておきます。

最終的に以下のようなコンセプトで今回のイコライザアンプを設計します。

- アナログレコードの音のよさをもれなく引き出す高音質を実現すること。

- KAR-1000と統一された高品質なデザインとすること。

- 超高価な部品はできるだけ避けること。

- MCカートリッジに対応できること(MC専用)。

- 高音質ADコンバータを追加できる構造とすること。

システム構成 |

ページトップへ |

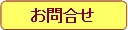

イコライザアンプの全体構成は、電源部、イコライザアンプ部のシンプルな2部構成です。 好みによって、イコライザアンプ回路を交換すれば、様々な回路形式を試すことができます。 また、イコライザアンプ基板の上にシールド板を介してADコンバータを追加できるようにします。

- 電源部

イコライザアンプの電源電流は約0.2A程度確保できれば十分ですが、後でADコンバータを追加でき、 かつ余裕を持って再生できるよう0.8Aを確保します(最低でも0.5A以上)。また、今回様々な実験を 経て、トランスのトランスの影響が非常に大きいことを確認したので、±18V程度のトロイダルトランス を使用します。もちろんスイッチング電源は論外です。

- イコライザアンプ

イコライザアンプはコンパクトにまとめた専用基板を起こしました。太く短く配線します。 基本回路は28年前に黒田徹氏がラジオ技術に掲載したオペアンプとFETを組み合わせた 超高音質イコライザ回路をベースに最新の部品を使用した物とします。 - その他

フロントパネルにはMute SW を設け、針の載せたりはずしたりする時の「プッ」音を 抑制することができるようにします。アームリフターを使用するのが一番安全と思いますが、 汎用のものは非常に高価です。

100V系については、ターンテーブルの電源も合わせてON/OFFできるように、Switched の100V 出力を設けます。

以上のような構成によるブロック構成を図1に示します。

図1:全体ブロック図

EQアンプ |

ページトップへ |

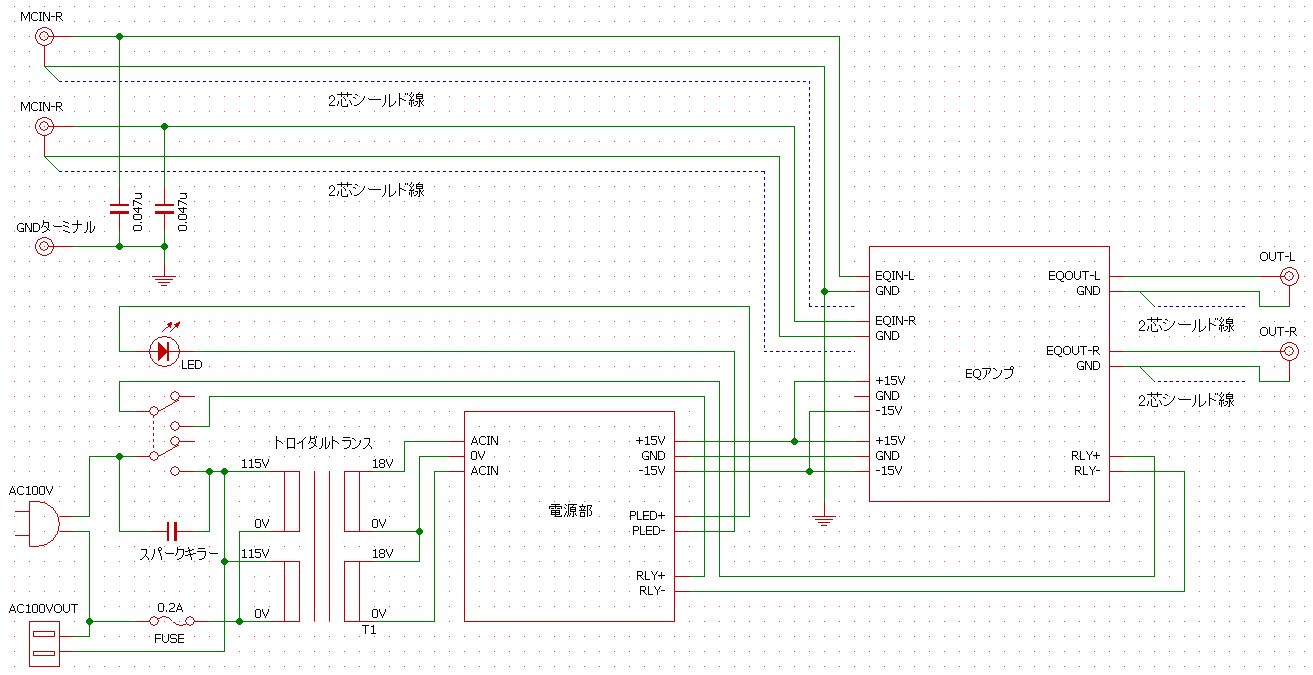

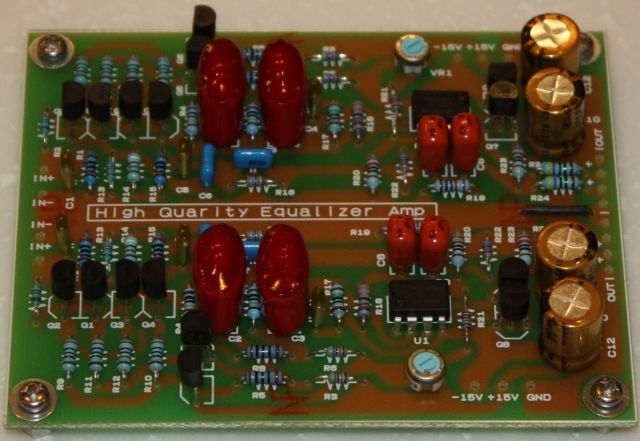

前段は、高gmのFETを使用したヘッドアンプの役割を担っています。上下のFETは定電流源として 動作し、2段増幅回路を構成しています。ここで最低限増幅した信号がそのまま低歪率のオペアンプに 入力され、最終段の出力FETを駆動します。NFBはアンプ全体にかけ、RIAA特性を持たせています。

また、オペアンプはDCサーボ回路を構成しているので、カップリングコンデンサを排除できます。 電源ON時、サーボが不安定な状態では出力に大きなポップ音が発生する可能性があるので、 リレーを使用した出力Muteを行っています。ただし、音質に影響を与えないよう、リレーの 接点に信号が流れることはありません。

オペアンプやディスクリートFET双方共に無理な負担をかけず、性能の良いところで使用し、 全体の回路としてはシンプルな構成であり、ヘッドアンプおよび最終段に音質の良いFETを 使用することにより、低歪、低雑音、高音質を達成しています。実際、オペアンプ単体あるいは ディスクリートのみで構成したイコライザアンプに比べ、高い安定性と高音質を両立しています。

28年前は、オペアンプにTL072、一般的な電解コンデンサ、カーボン抵抗を使用していました。 今回は、オペアンプにOPA2604(歪率0.0003%@1kHz)、オーディオ用電解コンデンサ、金属皮膜抵抗、 オーディオ用フィルムコンデンサを使用し、高音質化しています。

図2:イコライザアンプ

電源回路 |

ページトップへ |

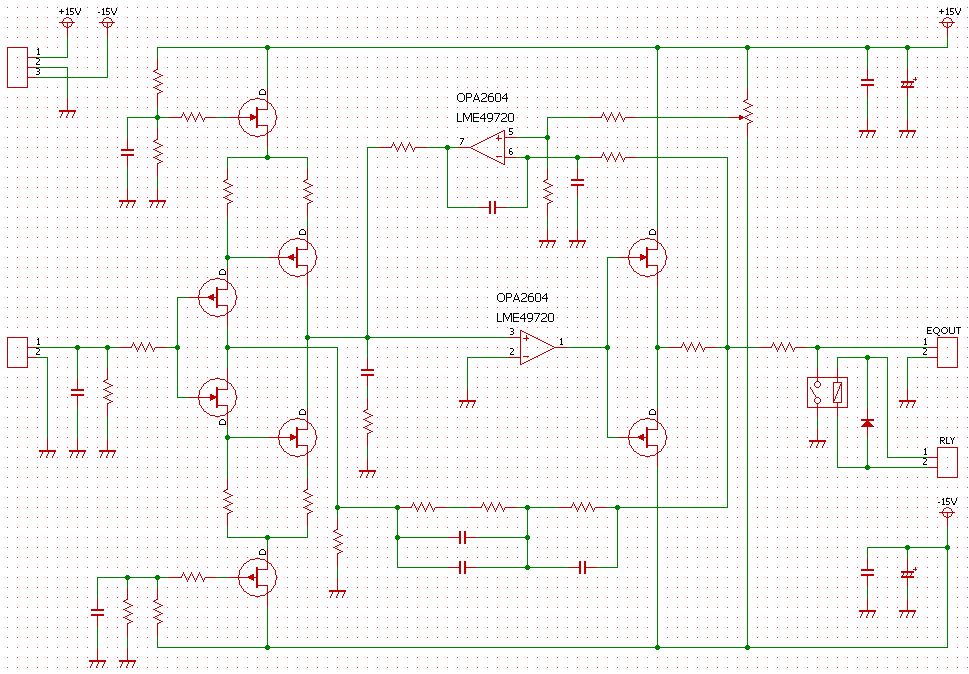

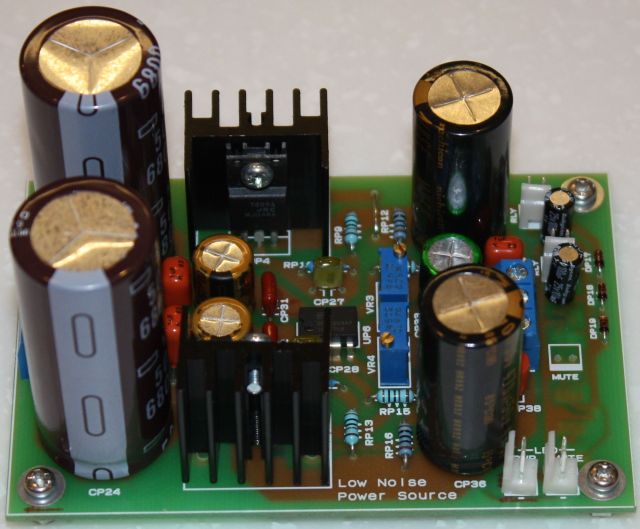

出力電圧を高速オペアンプで比較し、3端子レギュレータのGND端子電圧を調整することに より高精度低雑音を実現した±15Vの安定化電源です。オペアンプにはオーディオ用高音質 かつ±24Vまで動作可能なOPA2604を使用して電源応答性を高速化します。通常の3端子 レギュレータよりも低雑音であり、通常の3端子レギュレータと同じ保護機能、安定性が 得られます。

電源電圧は多回転トリマで調整し、+側、−側の電圧をテスタで計測可能な範囲で 最大限正確に合わせ込みます。重要なのは+側・−側の相対誤差で、上下電圧が可能な限り 等しくなるようにすることです。本機では上下10mv以内の差に収まるように調整します。 イコライザアンプ回路はDCサーボ機能を持っているので多少ずれても大丈夫ですが、 音質としては上下対称が一番有利です。

出力安定用のコンデンサも330uFオーディオ用電解、1uF,0.1uFオーディオ用 フィルムコンデンサを使用し、大容量から小容量までバランスよく構成することによって クリーンな電源を実現しています。基板上の配置も大容量→小容量へ順次並べます。

Mute回路は、CPUのリセット回路用の電源監視IC(M51957)を使用します。電圧モニタ 端子が閾値を越えた後、約2秒後にONします。この出力を利用して、スイッチング トランジスタを介してリレーを駆動します。リレーは12V用のものを使用しますので、 一般的なシリコンダイオードを3個直列に接続して電圧を下げ、約12Vとします。

図3:電源回路

ケース |

ページトップへ |

|

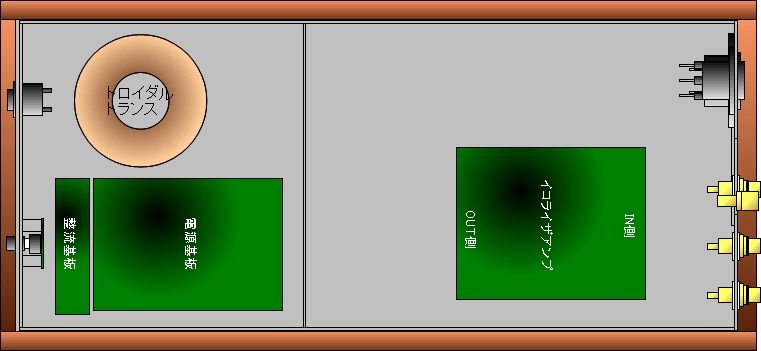

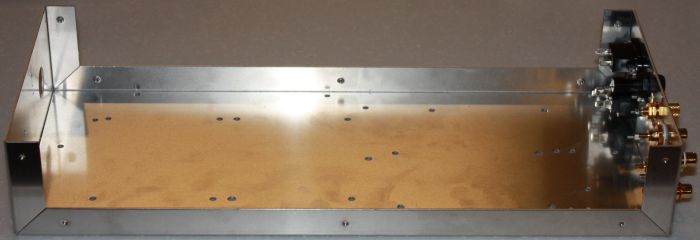

【シャシー】 シャシーは作る-comオリジナルのアナログレコードプレーヤKAP-1000と統一の とれたデザインとします1.5tアルミベースのシャシーと木製カバーの構成です。 内部構造は、右図のように、誘導ハム対策として、フロント側に電源部を配置し、 RCAピンジャックのPhono入力から、イコライザ回路基板を最短距離で結び、 電源回路と最も遠くなるように配置します。MCカートリッジは0.1mV程度 ですので、非常に高感度な増幅回路となり、より誘導ハムに対して敏感です。 シールド版は誘導ハムに対してほとんど効果がなく、とにかく距離をとるのが ベストです。 →シャシー図面 |

図4:デザイン検討図面 |

|

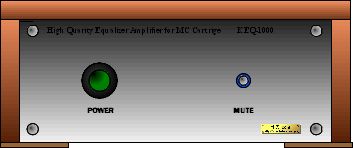

【フロントパネル】 フロントパネルは今回専用パネルを設計し、外注しました。2mm厚のヘアラインめっき アルミ板を使用します。KAR-1000とベストマッチするデザインです。また、トップカバーは 10mm厚の木材(スプルース材)を使用し、内張りとして、0.3mm厚アルミ板(シート)を 貼り、シャシー全体のシールド、フレームグランドを確保します。 脚部は、通常のゴム足ではなく、3mm厚のフェルトを使用します。高価なインシュレータでは ケース内寸が確保できず、ゴム足では下面にくっついてしまうことがあり、使い勝手が よくありません。フェルトは振動を吸収し、かつ使い勝手の面でも優れています。 →フロントパネル・カバー図面 |

図5:フロントパネル |

基板 |

ページトップへ |

|

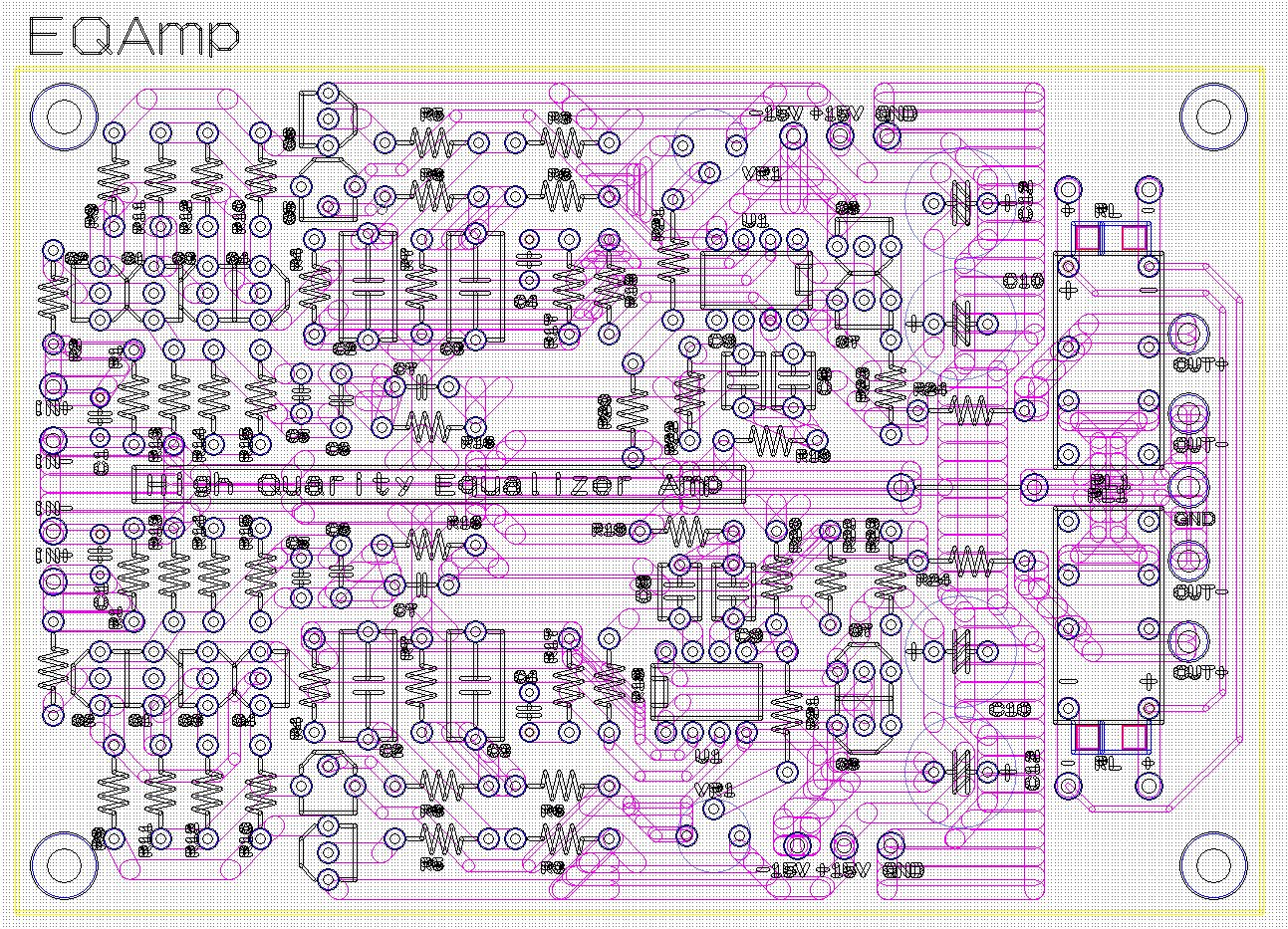

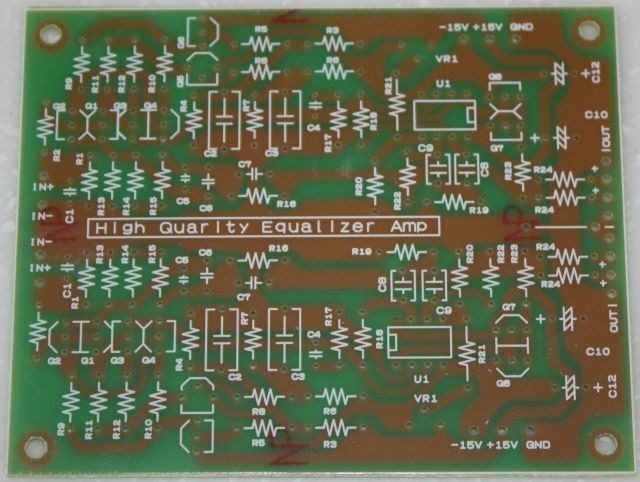

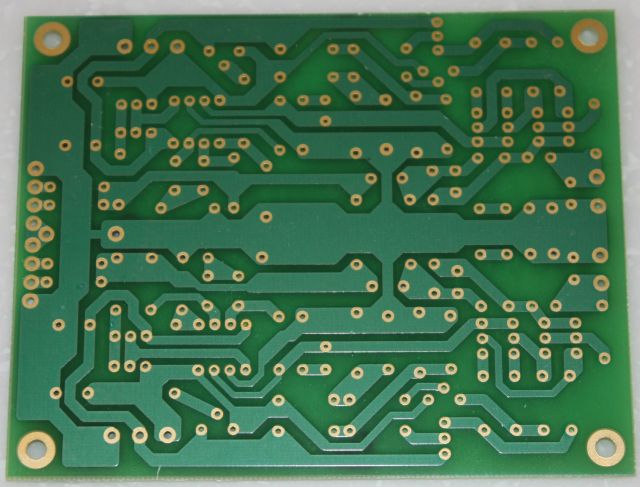

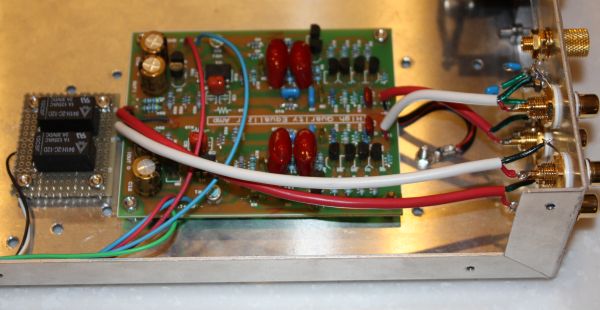

【イコライザアンプ基板】 オーディオ回路は、配線は太く短い方が特性としてはよくなるはずですので、基板の パターンは太く短く、部品配置をコンパクトにまとめます。また、左右チャンネルは 対称パターンが基本ですが、100%対象にこだわるのではなく、太く短く配線することを 優先します。 グランドラインは基板の中央に太く入れ、左右のセパレーション、グランドレベルの 安定性を確保します。また、電源系とシグナル系をのグランドをパターンで明確に分離します。 電源入力部で電解コンデンサで基板上の電源を安定化させ、シグナルグランドとは細い パターンで接続することにより分離し、高安定、低ノイズなパターンとします。 出力部は、ミュート用のリレーが入りますが、できるだけ太く短く出力端子と 接続します。入力も出力もコネクタは使用せず、シールド線を直接半田付けすることを 前提とします。 結果、図6のような基板となりました。コンパクトかつ信号の流れがスムースな 美しい基板パターンです。良い音のする基板というのは、パターンも実装も美しく 見えます。 →PCBEパターンデータ |

図6:アンプ基板 |

|

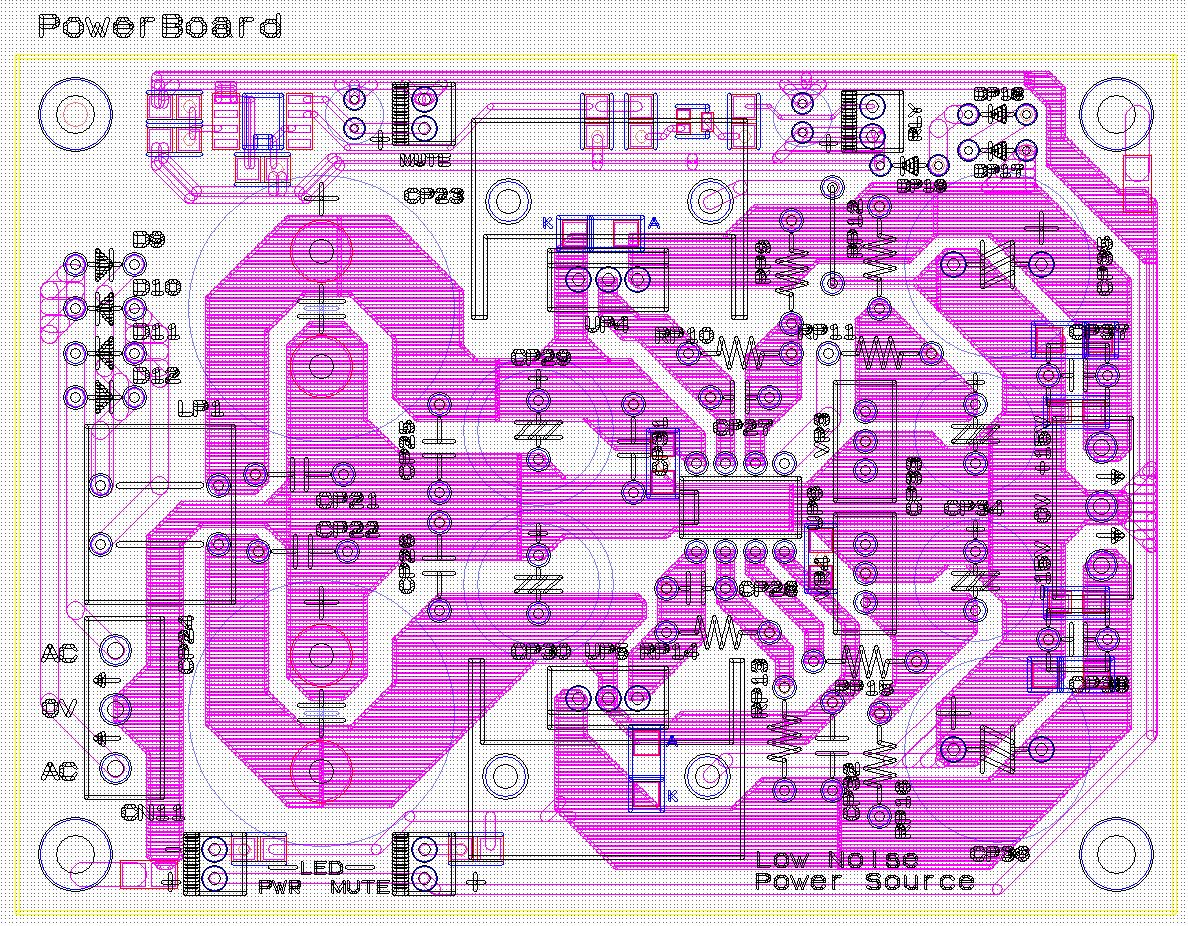

【電源部基板】 電源部は安定化電源とミュート回路を一つの基板にまとめます。 入力端子から整流ダイオードを経て平滑コンデンサに入りますが、途中に チョークコイルを入れることができるようにします。電源経由で混入する 外部ノイズを遮断する目的ですが、基本的には必要ありません。 3端子レギュレータには、少し大きめの放熱器を取り付けることができるように 設計し、放熱器は忘れずにグランドレベルになるようにします。 グランドおよび+−のラインは可能な限り太いラインにしますが、 コンデンサの配置に注意します。電源出力端子に向けて 大容量コンデンサ→低容量コンデンサを並べ、1uFフィルムコンデンサは 出力端子のすぐ近くに配置し、クリーンな電源を出力します。 ミュート回路は基板の端を利用してできるだけコンパクトに配置します。 ミュート回路は直接音質には影響しないので、表面実装のコンデンサや抵抗を 使用します。 シャシーグランドに落とすポイントですが、AC入力側、DC出力側のどちらかで 金属スペーサ経由で落とせるように選択可能にしておきます。どちらかを半田で ショートすることによってシャシーグランドに接続します。 →PCBEパターンデータ |

図7:電源回路基板 |

製作 |

ページトップへ |

【基板製作】

基板は外注します。作る-comの初期製作ではブルガリアのOLIMEXで基板を製作して もらっています。非常に低価格ですが、品質としては全く問題ありません。

アンプ基板も電源基板も片面パターンなので自作も可能です。基板材質はエポキシでも いいですが、できるだけガラスエポキシ(FR-4)を使用したほうがいいでしょう。 なお、自作する場合は廃液の処理をきちんとしましょう。

図8:イコライザ生基板(部品面) |

図9:イコライザ生基板(半田面) |

【基板実装】

基板が出来上がったら部品実装です。背の低い部品から順に半田付けしていきます。 今回はほとんどリード部品ですので、こてを先に当ててから半田を付けます。 いも半田だけは避けるように注意してください。電源平滑用の大容量コンデンサ、 放熱器は小型の半田ごてでは熱容量不足になるかもしれないので、30W以上の半田ごてを 推奨します。

実装は部品の向きに十分注意してください。特に電解コンデンサ、トランジスタ(FET)、 オペアンプ等は注意してください。

イコライザアンプ基板のオペアンプはソケットを使用してもかまいません。大半の オーディオ用オペアンプが使用可能ですので、様々な種類のオペアンプ差し替えてみるのも 楽しみになると思います。

図10:イコライザ基板 |

図11:電源基板 |

【ケースの製作】

- シャシーの製作

今回はシャシーも外注しました。1.5mm厚のアルミを折り曲げ加工し、バーリング加工も 必要ですので、金属加工のプロにお願いするのが一番確実です。インターネットで 検索すれば、1個から加工してもらえる業者さんもたくさんあります。

注文したシャシーが届いたら、基板等の取り付け穴は自分であけます。シャシー底部に 現物あわせで確認し、取り付け用ネジ穴をあけます。

次に、0.5mm厚アルミ板でシールド板を作成します。0.5mmであれば十分手加工できます。

図12:シャシー

- トップカバーの製作

トップカバーは木製です。10mm厚スプルース材を図面通りにカットし、木工用ボンドで

貼り合わせます。ボンドが乾いたら塗装です。今回はKAR-1000と統一デザインということで

けやき色の水性ウレタン塗料を使用しました。塗装は以下の手順で行い、つるつるピカピカに

しましょう

トップカバーは木製です。10mm厚スプルース材を図面通りにカットし、木工用ボンドで

貼り合わせます。ボンドが乾いたら塗装です。今回はKAR-1000と統一デザインということで

けやき色の水性ウレタン塗料を使用しました。塗装は以下の手順で行い、つるつるピカピカに

しましょう

- 100〜240番の紙やすりでやすりがけ(ばり取り、ざらつき取り)

- 400番の紙やすりで磨き、塗装する。塗料は水で少し薄め、なじみやすい粘度にする。 これを最低3回、できれば5回行う。

- 最後の塗装を終えたらやすりがけは行わない。塗装が完全に乾いたら、アクリル用 研磨剤を使って磨く。

木製のカバーが出来上がったら、0.3mm厚のアルミ板を使用して内側に貼ります。 現物あわせで寸法をはかり、折り曲げてから貼ります。接着剤は金属・木両方接着できる ものです。私は「ボンドG17」という接着剤を使用しました。

【組み込み】

基板、トランス、各種コネクタを組み込みます。

|

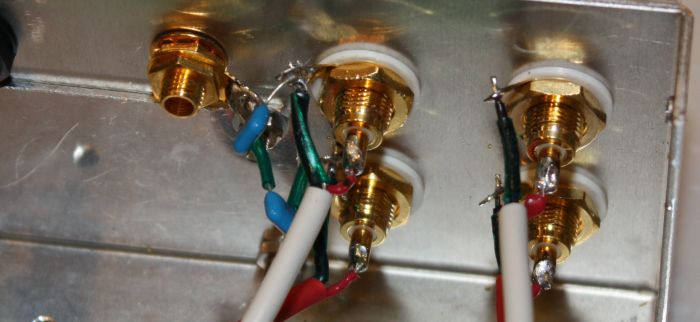

図14:電源部の配線  図15:アンプ部の配線  図16:リアピンジャック部の配線

図16:リアピンジャック部の配線 |

図17:配線完了

最後にシールド版を取り付けて完了です。

図18:シールド板を付けて全て完了!

図19:フロントビュー |

図20:リアビュー |

試聴 |

ページトップへ |

低域から高域までフラットに伸びており、非常に美しい音質で、 以前(28年前)のモデルとよく似た特性です。

しかし、低域は単に美しく量かんたっぷりなだけでなく、線の太いパンチのある 音がします。以前のモデルは美しい音だけれども線の細さがありました。本機は 線の太さ、パンチ力が加わった音がします。ベードラはズドンと迫力がありますし、 ベースはたっぷりと聞こえてきます。

高域は以前のモデルと同様に非常に美しくリアルです。オンマイクで録音された パーカッション等はその場で演奏しているようにリアルに聞こえ、どこまでも 伸びているように思えます。

フュージョン系は渡辺貞夫、カシオペア、シャカタク、ハーブアルパート、 ジャズ系は、ステファングラッペリ、ビルエバンス、クラシック系はラベック姉妹、 イムジチ管弦楽団、ポップス系はシャーデー、山下達郎、阿部恭弘と節操なく 次々に聞きました。

どの曲を聴いても、美しい音質、量感たっぷりでパンチのある低音、非常に リアルで伸びきった高音です。もう以前のモデル(プリアンプ)には戻れません。 アナログレコードの高音質を堪能できる傑作のひとつです。

|

|

|

|

|

copyright 2011 tsukuru-com.jp